今年の1月に購入したMIDIキーボード。

その後どうなったかといいますとおもに出音確認に使用しております。

ソフトシンセやアンプシミュレータのパラメータ変えた後とかでしょうか。

しかし思ったより出番が少ない......出音確認をピアノロールでやってしまうんですよ。

今までの習慣からどうもそのような操作になってしまいます。

圧倒的にMIDIキーボードで確認したほうが分かりやすいのですが。

もっと積極的に活用せねば。

ピアノロールよりキーボード使ったほうが早いはずですからね。意識的にやらないと。

音楽の最近のブログ記事

先週場所を取っているのでなんとかしたいと言っていたソフトウェア音源の箱。

こちら圧縮作業を実行しました。

結果として体積は減り、解決したかった置き場所も小さくすることが出来ました。

主観ですが相当圧縮出来たのではないかと思います。※元の半分以下ぐらい?

作業は事前の分別と圧縮作業の2つに分けて行いました。

1:分別

対象物を以下のようにわけました。

- 残す必要がないもの → 処分

ライセンス登録済み・現在はダウンロード可能なものなど物理メディアを残しておく必要がないものです。 - すでに十分小さくなっているもの → そのまま収納

DVDケースサイズ程度かどうかを判断材料とし、厚みは相当極端じゃない限り許容しました。

化粧箱がなくてCDやDVDケースでの提供だったらそのまま、ということです。 - 上記以外

物理メディアを残す必要があってDVDケースサイズより大きいもの。

これが今回の圧縮対象です。

2:圧縮作業

収納用にチャック付きビニールとファスナーケースを用意しました。

チャック付きビニールはメディアやアクティベーションコードが書かれた紙などをひとまとめにするために使用します。

上記にはA5しかありませんが他のサイズも適宜使用。

ファスナーケースはA4サイズとA5サイズの2種類。それぞれ5つほど用意。

これに入れ替えます。

例えばこんな感じです。

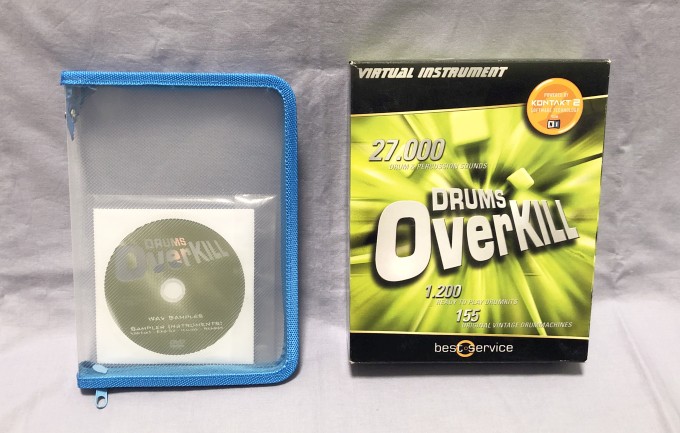

電子ドラム音源のDRUMS OVERKILL。

メディアを取り出してファスナーケースに入れ替え。

一番圧縮された部分は厚みですね。

元の半分です。

この作業を他の音源に対してもひたすら実施します。

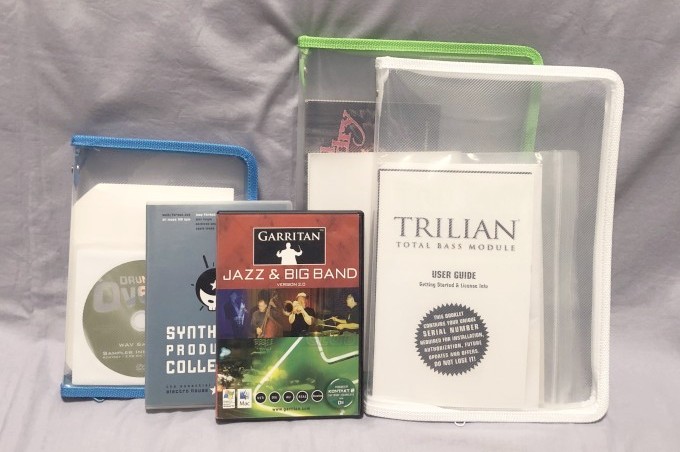

そうするとこんな感じになるわけです。

ファスナーケースは1製品だけでなく複数製品入れて更に圧縮。

上述の通りそのままのものもあります。

しかし作業中はさまざまな思い出が去来します。

この音源であの曲作ったっけ......とか、こんな苦労したなぁ......とか。

そう思うと圧縮作業の手が止まってしまうのですが、今後のためにも作業を続けます。

ひとつだけ困ったのが過去のバージョンをどうするか。

Cubaseの過去バージョンとかです。今後まず出番はありません。

今回は思ったより圧縮が出来たので可能な範囲で残しておくこととしました。

そのほかダウンロード可能なものも少し余裕があったので残してあります。

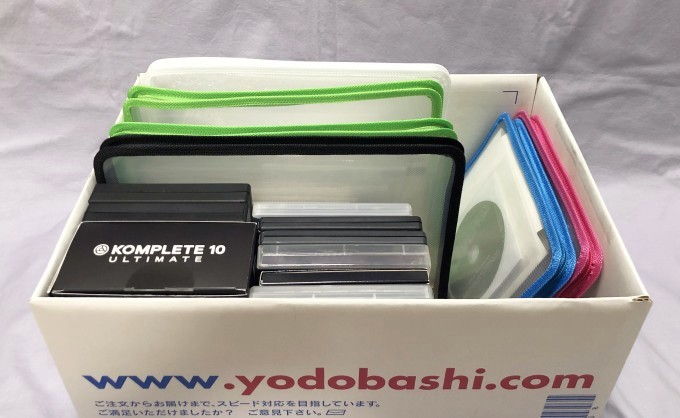

最終的には以下の通り。

ヨドバシカメラの段ボールにすべて収まりました。

ただし一つ課題が残っています。視認性です。

何が入っているのか分かりづらい。

箱ならそれが何であるかひと目でわかりますが、今回はすべて同じデザインのファスナーケースに入れてしまいました。

加えて複数製品をまとめちゃったのでなおさら分かりづらくなっています。

これについては無地シールに製品の名前書いてファスナーケースに貼っておきましょうか。

箱はまだ余裕があります。今後何らかの購入があればこの箱に入れることとしましょう。

以前買うぞー!と言っていたMIDIキーボード購入しました。

買ったのはmicroKEY2の25鍵モデル。以前検討した際も最初に思いついたのがコレ。

条件は「最大で横幅50cm/奥行25cmのコンパクトなもの」。

狭いスペースに常設することが目的なので。

それらを満たすとしたらこれが一番なんだろうなぁと思い購入しました。

なお、実際には少し前に購入してますけど本格的に使い始めたのは最近。

設置後。ピッタリハマりました(というか押し込んだ)。

しかし、鍵盤常設は便利ですねぇ・・・・

出音の確認が断然やりやすくなりました。

音出しっぱなしにして各種パラメータ変更すれば細かい変化も分かりやすい。

もっと早く気付きなさいと思いましたよほんと。

ただし演奏用途としては物足りなさを感じます。

これは25健であることと鍵盤の小ささに由来するかと。フルサイズのPC用キーボードより小さいです。

その辺は分かってて買ったので問題なし。

それ以外の注意点としては付属のUSBケーブルの長さ。

80cmぐらいなので目の前のノートPC等につなぐならOKですが、机の下のデスクトップPCとつなぐには少々短いかも。

私は別途USBケーブルを購入しました。

接続向きも買えたかったのでL字のコネクタも購入。

キーボード(鍵盤)かフィジカルコントローラが欲しい!

・・・いや実は過去に購入しているんですよ。

買った当初は使うのですがだんだんと使わなくなってしまう・・・というのを数回繰り返しています。

過去に持っていたものは処分してしまったので買うなら再購入です。

まずは何故欲しくなったのか。

これは曲制作の効率を上げれれば、と思ったため。

マウスでポチポチやるよりキーボードなどを使った物理入力が早いに決まってます。

フィジカルコントローラを使えば細かなニュアンスも入力しやすくなるはず。

というか毎回これを目的に購入しているんですけどね。

実際活用されている方も上記のような使い方がメインになるはず。

そして何故使わなくなってしまうのか。

まず一つに常設していないからというのがありそうです。

使うときになったら出す・・・・・んですがだんだん出さなくなってしまう。そして使わなくなる。

これは常設するスペースを作ることで解決する。スペースの確保は問題なさそう。

それから使い勝手。

多機能なものを買ってしまって使いこなせなかったり、自分の予想と違う挙動だったりしたのが今まで。

これに関しては単機能で分かりやすいものに絞ればよい。具体的にはキーボード+ホイールx2でOK。

そうなると普通のMIDIキーボードになるでしょうね。

ただし最大で横幅50cm/奥行25cmのコンパクトなもので。その大きさでないと常設できない。

使い方としては鍵盤入力よりも奏法切り替えや設定変更後の試奏に使うこととします。

そのような条件でまず見つけたのはKORGのMicrokey2。

25鍵モデルであれば大きさの条件をクリアします。37鍵モデルはちょいとギリギリ。

ただし25鍵モデルはホイールじゃなくてジョイスティック操作なのが少々気になりますねぇ。

大きさはバッチリです。

もちろん他の候補も検討するとして、可能であれば実物いじって確認したほうがよさそうです。

加えて過去の失敗を鑑みて条件に合わなければ購入自体をあきらめることとします。

曲作りに関するお話。

以前こんなことを言っておりました。

「勢い」と「直感」を軸に曲を作成する

曲作成中に寄り道・空回りすることが多いから最初の勢いのまま突っ走ってしまおう、という話です。

今も頭の片隅に入れつつ作成をしています。

ただ2年ほどやってわかったことは「突っ走る」ことの維持が結構難しいこと。

ゲームプレイなどで自ら破壊している場合もありますが、もちろんそれ以外の原因もある。

途中で失速するとあまり意味がありません。最初に得た勢いのまま走り抜けたい。

失速する原因は多々ありそれぞれに対処するのは難しいです。そこで新たな手法を取り入れることとしました。

もっとも手法というような仰々しい物ではありませんが、内容としては

とにかく「手」を動かそう

ということ。

具体的には毎日少しづつでも曲を作る。1小節だけでもよい。1箇所パラメータ変更するだけでもよい。

とにかく前進する。

ここ数カ月で作った曲(いっきやたけしの挑戦状)はこの手法を取り入れています。

動きを止めないことが重要だなあと思いますね。とにかく作る。

曲の形が見えてくれば制作スピードもあがります。

悩む場所はとりあえずおいてて先に進むと次の日いいアイデアが出たりするときもあります。

・・・・そっか、ゲームのプレイもこの考えでいけば集中して早く終わるかもしれない!

模型作成も同じだ!

うん?それは結局曲作成の失速になるのでは・・・いや大丈夫だきっと。

※実際には時間配分決めてそれぞれやってますですよ

今年はリメイク多めで曲作成しています。

なので過去の曲データ引っ張り出して読み込み直すのですが、ほぼ正常にロード出来ません。

大抵エラーが出ます。

エラーの理由は簡単で、その曲で使用した音源・エフェクトが読み出せないというもの。

要は当時使用していた音源・エフェクトが現環境でインストールされていないから。

ロードはできますが、エフェクトはかからないし、音源はならない。

これらの理由はだいたい以下の3つ。

- 理由1:バージョン違い

例えばKONTAKT4で音源読み出していたらKONTAKT4を要求される。でも今入っているのはKONTAKT5。

他にもIK MultimediaのエフェクトがCustomShop版か否かで別扱い。

バージョン違うだけでほぼ同じ音源・エフェクトをインストールするのは混乱の元。統一すべき。

- 理由2:64bit非対応

昔は32bit環境で作ってました。今は64bit環境。

そんな64bit環境だと正常動作しない音源ってのがありまして。ベース音源のTrilogyなんかがそう。

32bit音源を64bit環境で動かすソフトがあるので全くダメというわけではないですが、やはり統一しておいたほうが楽でしょう。

- 理由3:利用頻度が極端に低い

その曲でしか使わなかったとか、その時の勢いで使ってしまった場合とか。

特殊な音源なんかがその傾向高いです。

どうしても当時の環境を再現したければ適切にインストールするしかありません。

ただ、私の場合インストールするより作り直す方がメリット大きいので作りなおしてしまいます。

また、音源やエフェクトをやたらめったら入れると動作上おかしくなる様な気がします。

そんなデータもピアノロール上のデータは残ってますので、音源差し替えて調整すればOK。

エラー出るのは宿命だと割り切っています。

当然ながら環境が変わっていなければ正常に読み出せます。ちょっと古い程度のデータならOK。

環境を出来るだけ変更しないってもひとつの手段でしょう。

互換性を保つならトラックごとにWAVでパラ出しして保存するべきなんでしょうね。

そのかわりバックアップ領域を多めに準備しないとダメだ。

私はiPhoneに入れた曲を時々全削除してます。

容量が足らない、とかではなくて、入れてある曲のリフレッシュのため。

以前は入るだけパンパンに入れてたのですが、それだと検索も大変ですし、聞かない曲の方が圧倒的に多い。

なので、iPhoneに入れる曲はある程度厳選して、飽きた頃に全削除もう一回厳選し直す、という運用です。

これを行うことで、手持ちの曲(アルバム)から新たな再発見を期待できます。

例えば、HumbleBumdle等で買ったバンドルについてきたサントラなんかはゲームの登録優先で、聴くのを後回しにしちゃう場合がありますね。

曲入れ替えの際にそういった聴いてない曲を発掘するとか。

あとは昔聴いたけど長らく聴いていなかった曲とか。

そもそも厳選する・新しいリストを作る作業が楽しいです。

全削除が難しければプレイリストを作るとかでもいいかもしれませんね。

作業の際に流すいわゆる「作業用BGM」。

掃除の時とか、プラモ作るときとか、場合によっては仕事の時にも。

私は主に2種類の作業用BGMを使い分けています。

その2種類は以下の通り。

- ゆったり・聞かせるムーディな曲

- ギターとドラムが唸りをあげる曲

ゆったり系の曲は落ち着いた作業をする時に使用します。書き物など思考が多くなる作業用。

本当の意味での作業用BGMはこちらかと。

唸りをあげる系の曲は主に大量の作業をスピーディにこなす時。ひたすら数値入力とか。

他からの刺激をシャットダウンし、ドラムの連打や速弾きギターに合わせ目の前のタスクをひたすらやっつけます。

どっちでもないパターンを使う場合もありますが、たいてい上記のどちらか。

方向性は違いますが、両方共作業に集中するため、という意味では一緒ですね。

ちなみに知り合いから聞いて「そういうのもあるのか」と思った作業BGMが、

「ひたすらドラムパターン・ドラムソロ」

リズムの反復・特定の楽器しかないといった要素が集中できる環境を創りだすのかもしれません。

ドラムマーチあたりを流しづつけるとテキパキとした非常に効率のよい作業ができそうな気が、する。

・・・・・いっそJ.P.スーザの行進曲集あたりを作業用BGMにしてしまえばいいのか。

先日の目標では特に述べてませんでしたが、今年は曲を作る時に「勢い」と「直感」を軸に作成しようと思っております。

というか「勢い」と「直感」を軸に作成って何だ。

・・・うーん、曖昧としてて上手く表現できないのですが、曲を作ろう!と思った時に得た感覚を大事にして作る、という感じですかね。

従来曲作ってる最中にあーでもないこーでもないといろいろ考えてしまい、グリグリいじった挙句になんか違うなぁ・・・・で、ボツ、ってことは時々発生するんですよ。

また、新しいプラグイン買ったから試してみよう→思ったとおりにプラグイン使いこなせねぇ、で余計な時間浪費したり。

作成中に試行錯誤するのは良いとしても、空回りしている時があると思いますね。

そんな空回りを軽減すべく、「勢い」と「直感」で突っ走るように曲が作れれば、と。

考えずに作る、というとだいぶアレですが、考えるから悩んでしまうわけで。息切れ状態。

もちろん最終的には試行錯誤・調整の過程が必要になるとは思いますが、可能な限り最後の方に持っていければなぁ、と。

極端に言えばこんな感じ。

今まで:

作成→調整→作成→調整→作成・・・・→完成!

これから:

作成→作成→作成→調整→調整・・・・→完成!

実際には作成の最中に多少調整はするでしょうが、基本は後でまとめて調整。

これなら仮にボツが発生したとしても時間ロスは少ないはず。

あとボツにした時の精神的ダメージは少なくて済む・・・はずだ。

既にこのやり方での曲作りは始めていますが、今のところ「勢い」と「直感」の曲作りはいい感じに実行できていると思います。

途中で息切れしなければいけます。

息切れしないようにするためにも最初に得た感覚やイメージは忘れないようにしなきゃ。

うちのDAWマシンのCPUはCore i7 860。(2.8Ghz/4コア8スレッド)

世代で言えばNehalem 世代。Core i7という名称が付けられた最初の世代。

分かりやすく言えば2009年に購入したので、もう5年経過し、6年目に突入しようとしている。

メモリやSSDの追加などは行なってますがCPUの変更は無し。大きな変更はしてない。

とはいえマザーボードは当時のものであり、規格面など様々な箇所が古くなっているのは否めない。

※USB 3.0のポートがない、とか・・・

でも今特に困ってはいるわけではない。

なんでだろう?と少し考えて見ましたら、以下のような理由からかなと思われます。

- 大容量サンプル音源の利用数が増えた

大容量サンプル音源で必要なのは大容量メモリや速度の速いディスク。この辺は上記の通り必要に応じて変更・増設しました。

昔は音源読み込んだKONTAKT開くのに結構時間かかりましたが、今ではサクサク開きます。

- 一度に使用する音源・エフェクトの数が減った

使用する音源やエフェクトが固定化されてきました。Waves、KONTAKT、Amplitube・・・

結果として数も減り余計なリソース使わなくなったのだと思います。

- 音源・エフェクトの理解が進んだ

使用する音源やエフェクトが固定化され、利用頻度が上がれば理解も進みます。

より効率の良い使い方とかが出来るようになり、他の機能で行なっていたことを既に使用しているもので補えるようになったりしました。

結果音源やエフェクトの使用数が減ったことにつながりました。

それでも稀にCPU使用率が100%近くになる時はあるので、そういう場合はトラックのフリーズで対処。

限界が近いと音にノイズが入るのでそれで判断できますね。

SSDが遅く、本来の性能を発揮していないという問題があるにしろまだしばらくはこの環境で頑張るつもりです。

そもそもCPUやマザーボード交換すればOSの再インストールが必要。

OSの再インストールすれば当然音源等も再インストール。

それら一連の作業に死ぬほど時間かかるのでやるなら覚悟と時間が用意出来たときにやります・・・

ソフトシンセが欲しい。

もちろん今使っている音源がありますが、もう少し幅を広げたくて。シンセの音色増やしたい。

ちなみにここのところよく使うのはimage-LineのHarmless。

当初よく分からなかった使い方も最近はまぁまぁいい感じに。

ただ、上位版のHarmorの方はまだまだ分からないどころだらけ。

Harmlessは機能絞ったもの、Harmorはてんこ盛りという感じです。

さて、実際何かするとしたら以下のうちのどれかか。

案1:新しいソフトシンセを導入

案2:今まで使ったものでまだ使っていないものを使う

案3:現在利用しているものにプリセット集を投入

案1はフリーでも商用でも何か気になるものを導入すればよい。

ただ、音源増やしすぎると管理が大変に。導入するとしたら何かピンポイントで狙って導入か。

案2は先日SSDにしてOS入れ替えた際、まだインストールしていない音源があると思いまして。

探せば何か出てくると思うのですが。買ってほとんど使ってない音源とか。

案3、例えばHarmlessのプリセット集導入とかですね。

これなら音源増やさず音色増やせます。

手っ取り早いのは案1ですが、費用その他考えると案3を中心に案2、というところでしょうか。

あと「自分で作る」ってのもありますね。プリセット音色の調整はやってますし。

でも狙って欲しい音色を作るのはやはり難しいんだろうなぁ。

というか経験を積む必要が有りそうだ。

とりあえずImage Lineのフォーラムでプリセット集探してきます。

秋葉原の楽器屋、MUSIC VOXが新宿に店舗移転で売りつくしセール中。

9/30まで。

新店舗は10月上旬オープンとのこと。

MUSIC VOXは機材、DTM関連品の品揃えもさることながら、音楽関連の書籍の品揃えもよかった。

秋葉原では多分一番。

あとデモ機の多さですかね〜。ハード関連はやはり触ってみないとなんともいえませんので。

とにかく店舗の広さを活かして、DTM関係から楽器、関連品、中古など全部一度に見られるのが良かった。

秋葉原界隈の楽器屋・DTM関連ソフトを購入できる場所としてはソフマップクリエイターズランドと池部楽器が残ります。

あ、そういやハードオフもできたんだっけ。※もちろんハードだけでソフトウェアはなし

機材関連はソフマップや池部楽器、ハードオフでも見れるんですが、書籍はちょっと難しいでしょうか。

全くないわけではないんですが、両方共MUSIC VOXほどの品揃えではないので。

雑誌買う分なら問題ないんですが。

とりあえずAmazonかー。

デモといえばCubaseでの利用に特化したフィジコン(フィジカルコントローラ)のCMCシリーズをいじってきました。

CMCシリーズはパッドやフェーダー、ノブなど全部で6種類出ていますが、私にはCMC-QCが合うみたい。

8つのノブでさまざまなパラメータをグリグリいじるのは楽しい。

これはマウスではできない操作なので、その辺が新鮮に感じられたのかもしれない。

VST3に対応しているプラグインだったらCMC-QCでいじれるとのこと。

とりあえずWavesがVST3、だから操作出来るのかな・・・?

まぁ、付属プラグインだけだとしても十分出番はあるし、Cubase5/6 ユーザ対象の優待キャンペーンも9/30まで延長されたようなので、これを機に買ってみようかしら。

そろそろWavesをV9にアップデートしようかな~と思ってましたが、私が使用しているCubase5.5.3は残念ながらWaves V9のサポート範囲外。

もちろん動くかもしれませんが、何かあってもサポート範囲外ですからねぇ。

Cubaseもアップデートか、と思いましたがCubaseはここ数年2年おきにアップデートしているので、ちょうど来年頭にCubase 7が出るかもしれない。

というかそこでCubase7が出ればアップデートするつもりだった。

ちょいと悩んだのでCubaseのWebサイトでいろいろ確認。

今の最新は6.5.1ですね。

前Cubase5買ったとき、初期バージョンは結構安定しなかった覚えがありますね。

細かくアップデートされて少しづつ安定していった記憶があります。

今の5.5.3だとほぼ問題ないですし。少なくともうちでは安定してます。

うーん、Cubase7へのアップデートではなく、現行最新の6.5.1にアップデートして安定性を取る、というのもありか。

当初の目的のWavesのV9も使えるし。

問題は両方アップデートすると、もちろんそれだけ費用がかかることですかね。

悩ましい。

4/13にリリースされたStudio One Free。

完全無料のDAWソフトということでちょっと使ってみました。

感想としてはVST対応していない点を除けば十分満足できます。

DTM始めるに当たり、無償で手に入るDAWソフトとして選択肢にいれちゃってよいかと。

ちなみに他のエディションとの違いはこちらから。

インストールその他は非常に簡単。メーカー(Presonus)ないし代理店(MI7)のページからダウンロード。

代理店のページは当然日本語なのでそこからダウンロードするのがわかりやすいでしょう。

ついでにダウンロードページの下方にFAQがあるので読んでおきましょう。

私はFAQ読まなかったせいで音源の追加方法が分からずちと遠回りしました・・・・・

8種の基本的なエフェクトとPresenceというSoundFontプレイヤーがインストールされてました。

Presenceのデフォルトの音も素晴らしいですが、SoundFontプレイヤーなのでSounfFontファイルを追加することも出来る模様。

エフェクトが8種とさびしいですが、必要最低限のものは揃っているので飛び道具が必要にならない限り大丈夫でしょう。

また、加工された音が必要になったらそういう音のSoundFontを入れることでカバーできます。

アンプがよくかかったエレキギターの音とか。

操作が不明でも日本語のマニュアルが用意されています。

マニュアルもFAQから。

Studion Oneシリーズ共通のマニュアルみたい。

マニュアルは日本語です。

普通日本語マニュアルは代理店軽油で製品買わないとついてこないんですが無料公開とはおそれいった。

拡販のためとはいえ太っ腹です。

チュートリアルビデオもあり。

Studio One Freeを使用するための環境は十分に用意されており、操作の習得はそれほど難しくないでしょう。

ちなみに不満点はVSTが使えないことぐらい。

ただVST使えるようになっちゃうと機能だけなら製品版買う意味がなくなってしまうぐらいの変化なのでしょうがない。

SoundFontの追加で我慢しましょう。

下位モデルのStudio One Artistでも使えませんし>VST

これからDTM始めるに当たって、何を揃えればいいのか、というのは永遠の課題。

私はオーディオI/F、DAWソフト、音源・エフェクトの3つだと思っています。

どれからいくかは悩ましいところで、最初はフリーのものから始めたいところです。

オーディオI/Fはasio4all、音源・エフェクトはKVRとかいけばいくらでも入手できるので解決出来るのですが、DAWはフリーでいいのはなかなか見つからなくて。

Stuidio One Freeは無料で使うDAWソフトとしては優秀すぎるDAWソフトだと思います。

これで物足りなくなったら上位VersionにVersion UPするか、他のDAWを使うか。

Studio OneはDAWソフトとしては後発なので認知度あげるためにがんばってます、というところでしょうけど、これだけいろいろ用意してくれるのは非常にありがたいです。

WavesからV9リリースしたよ、というメールがきてました。

64bit化してiLok不要になったのがポイントかと。

WUPことWavesUpdatePlan(サポート権とかバージョンアップ権とか)が切れてるものもあるので、まずそちらを支払うことからスタートか。

ただ、今のところ現状で困っていないのでちょっと様子見。

iLok不要になって認証のプロセスが簡単になったように見える。

自前のUSBメモリやPCのHDDを認証デバイスに選択できるのも大きい。

何せ新しい仕組みなのでメーカーサイトにある手順のビデオをよくみて行う方が良さそう。

私もじっくり見ます。

認証デバイスをUSBにするかHDDにするか。

対象のPCが1台しかなければどっちでも良さそうな気がします。

ホリデーセール真っ只中です。

セールで安い音源を購入してもいいんですが、OS再インストール後にインストールしていない音源がいくつかあるので、まずそれをインストールすることとしました。

あとブラックフライデーで買ってインストールしていない音源も。

インストールしていない音源はあれですね、DVD何枚も入れ替えたり、ZIPファイルいくつも解凍するものが多いです。

それらをインストールしていない理由は単純明快、インストールがメンドくさいから。

最近使っていない、あるいは寝てる音源をインストールして音聴くことで、新たな発見が出来るかもしれない。

・・・・まぁ用はお金ないんですよ(泣)。

連休中、ソフマップのMac館でiTunesカードを買った際に、

「そういやCREATORS LAND(ソフマップの音楽関連専門店)はその後どうなったんだろう?」

と思いよってみることにしました。

今年の頭に訪れた時には中古Macとフロア半々になっていて、前と比べてだいぶ縮小されていたのですが。

それからあまりよらずじまいでした。

以前はいろいろとお世話になってましたが。

えー、フロア面積復活してました。

いつからこうなっていたかは不明。

中古Macのコーナーは無くなって5F全てCREATORS LANDに。

レイアウトは今までと少々変化がありましたが、中古機材の品揃えは相変わらずです。

もちろん新品の品揃えも充分。

ソフトウェアは・・・・やはり前と比べて縮小傾向のように見えます。

メジャーどころはあるがマイナーなのは無し。

まぁソフトウェアはLaox系列のMusic Voxもあるし、マイナーどころがないだけで有名なものはきちんとあるので、さほど困らないでしょう。

とにかく豊富な中古機材を秋葉原で探せるのがよい。

またソフマップはセールで中古・新品問わず超激安の時がありますからね。これがかなりお得。

私がいったときは中古SC-88Proが12800円だったと思います。

この12800円のSC-88Proはちょっと前からこの値段だったようですが、まだまだ在庫はあるようでした。

FF7の曲がたしかSC-88Proで作られてましたね。

うちにあるのは・・・・・・SC-88ST Proだ~(泣)

※前面液晶画面や操作ボタンを廃したSC-88Proの廉価版

ということで、無事完全復活と相成ったCREATORS LAND。

巡回コースから外れてましたがまた覗いてみたいと思います。

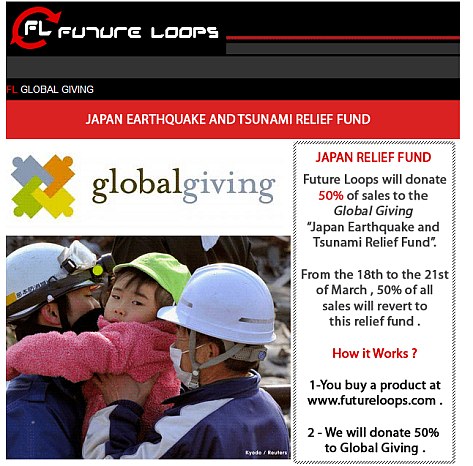

FutureLoops(ループ集のダウンロード販売サイト)からこんなメールが。

(18日から21日までの間売り上げの50%を日本の地震・津波被害者への義援金として寄付します)

ちょっとびっくり。そしてうれしい。

みんなが日本を応援してくれます。それぞれ出来ることをがんばろう。

生音系の激安音源を購入する場合、Kontaktで動作ってのを良く目にする・買うような気が。

それほどKontaktがサンプラーとして普及・評価されているということだと思います。

実際使い勝手は悪くないですが、音源の読み出しがいつも重い・・・・・

サンプリング音源の宿命とはいえ、プロジェクトの読み出しにも時間かかるのがちょっと不満。

サンプリング音源のためだけにSSD購入したい気分。

で、最近よく使ってるのはモデリング音源。

というか昨年のセールで安く購入したAASのモデリング音源シリーズ。

せっかく買ったんだから使わないと・・・・といじってみたらなかなか面白くて。

モデリング音源は楽器の物理的な仕組みをシミュレートして音を作るタイプの音源。

これは軽い。そりゃそうだ、サンプリング用のデータないもん。

その代わりあくまでシミュレートなので本物の楽器をサンプリングした音には負ける。

一応加工や混ぜ込むことである程度は補正できそう。

もちろんプロジェクトの読み出しも(サンプリング音源と比べると)早い。

ただモデリングの精度が高い音源はその分CPU食うみたい。

以下私の独断と偏見による両者のメリット・デメリット。

- サンプリング音源

メリット:音がリアル。種類豊富。メーカーがこだわれば奏法も豊富。

デメリット:インストール領域が大きい。読み込みが大変。

- モデリング音源

メリット:読み込みは早い。インストール領域も少ない。音色を結構いじれる。

デメリット:音のリアルさはサンプリング音源に負ける場合が多い。サンプリング音源と比べると選択肢は少ない。CPUパワー食うかも。

うう、こうしてみるとやっぱりモデリング音源はちょっと敷居が高いのか?

サンプリング音源はやはりKontaktとKontakt Player使ったシリーズを使う場合が圧倒的でしょうか。

あとはDAW買えば何かたいていついてくると思います。Halionとか。

モデリング音源は有名どころでPianoteqとか。ピアノのモデリング音源。

インストール領域は15MB程度ながら音はサンプリング音源にも負けない出来だとか。

あとは上記のAASのシリーズなど。探せば他にも出てくると思います。

秋葉原の店頭でじっくり音楽機材・ソフトを検討できる場所として活用していたソフマップ・クリエイターズ館ですが、ここ数ヶ月縮小傾向な感じ。

フロアを半分中古Macに取られている関係で品揃えも減ってる雰囲気。

別の言い方をすれば商品を整理して、売れる商品だけに絞った、ともいえる。

ソフトウェアの品揃えがメジャータイトルばっかりで微妙マイナーどころはなくなってますから。

中古機材、およびハードははまぁまぁの品揃えなので、そっちの方にシフトしつつあるのかなぁ?

まぁ私もソフトウェアはオンライン購入が多くなっちゃいましたからねぇ・・・・

あとは音源の箱ってまだまだ大きくて場所を取るからかも。

PCゲームはほとんどDVDサイズの大きさになりましたが、音源はまだまだA4ぐらいの大きさのある大きな箱が多い。

そんな大きな箱いくつもおけば場所も食うわけで・・・

PCのソフトウェアの箱が大きいのはフロッピーの枚数だとか、分厚いマニュアルが同梱されている時のなごりときいてますが・・・・

自宅でも音源関連の箱は場所を取っております。

ものによってはガッツリマニュアル等でつまってる場合もあるし、CD1枚、ライセンスシート1枚のスカスカの場合も。

DAWはしょうがないけど、音源はDVDサイズにしちゃっても問題ないんじゃないかなぁ。

あとはせっかくウン万円だして買ったから、箱もそれなりの大きさじゃないと買った気がしないというのもあるのだろうか。

話を戻して。

ソフマップのクリエイターズ館が縮小傾向だったとしても秋葉原で中古の機材が買える貴重な店ということには変わりないでしょう。

もちろん新品の機材も。

でも、ソフトウェア音源を特価で買える機会は少なくなりそうです。

ハードが欲しくなった時に見にいくことになるのでしょうか。

私が行く秋葉原でDTMに必要なソフトが購入できるお店や、いわゆる楽器専門店をまとめてみました。

週末の周回ルートです。

といってもあまり多くは無いですが。

日本代理店のサイトでも生産終了と書かれPresonus FireBoxほんとにもう店頭在庫だけとなりましたが、いつの間にか代替と思われる機種が発表されてました。

その名もFireStudio Mobile。

入出力に関して細かい差異はあるものの、相変わらずちっちゃいくせにいっぱいつなげられます、というのは変わらない。

従って、旧来のFireBoxと同じ感覚で使えるでしょう。

ただ・・・・・添付ソフトが替わった模様。

以前はCubase LEだったのがPreSonus Studio One Artistという自社製品に変わっています。

普通に買おうとすると$249もするこのソフト、上位グレードであるProじゃないとVSTに対応していないようです。バンドルされるのは下位グレードの方。

いやー、VST対応していないのはきついんじゃないかな・・・・・

とりあえずありものでなんとかする!という分にはいいと思いますが。

audiomidiで買うと$199みたいです。上位グレードは$399。アップグレード価格は$199。

その昔、うちではバッツンバッツン落ちてどうしようもない子だったんですが、小型のわりにチャンネル数も多く(6ch)、最近はもうほとんど落ちなくなったPresonusのFireboxが生産完了となってました。

いや~ん。マジか。

FL StudioというDAWソフトがあります。基本、ダンス・クラブミュージックに向いているとされているソフトです。最新版は8です。

で、このソフトにはFL-Chan(FLちゃん)というマスコットキャラというか擬人化キャラがいて、このマスコットがダンスするVSTプラグイン「Fruity Dance」がついてくるんです。

前から気になってはいましたが。

VSTプラグインなので踊りの制御もある程度可能。

むむ、これは面白そうだぞ。

Cubase5から新たに搭載されたREVerenceが現在のプロジェクトだと重すぎてCubase5を巻き込んで落ちます。

WAVESのIR-Lだと問題無い様なのでIRファイルをダウンロードサイトからいっぱい入手してくることとする。

先日このWebサイトで公開している各MP3のID3タグ統一したいなぁ、という話をしましたが、たいした手間でもないだろうと、サクッと統一しました。

皆さんでいちいち手打ちする手間が省けるようになれば思いまして。

昨年ばっつんばっつん落ちまくってもう買い換えようかと思ったPresonus FireBox。

結局買い換えておらず、そのまま使い続けております。

あのあと、現象がパッタリなくなりました。

予想:

- 作成しているプロジェクトが軽くなって負荷が下がった

- 冬で寒くて熱暴走がなかった

- FireBoxのなかのこびとさんがこのblogみてなんとかしてくれた

まぁ1と2の複合でしょう。

あとはCubase5にしたときにクリーンインストールしたからかもしれない。

夏になったらまた発生するのだろうか・・・・・・・と思ったので100円ショップでステンレストレイ買ってヒートシンク代わりにしています。

あんま役に立つとは思えませんがw

先月はおなかいっぱいで少々お休みしましたが、今月また1冊読んだのでレビューです。

読んだのはCUBASE5/CUBASE STUDIO5 攻略BOOK。

買った理由は簡単で、Cubase 5を使うにあたり、以前のCubase SL3とは大幅に変わっただろうから参考図書が必要だったため。

もくじ:

CHAPTAR 01 Cubase 5の使い方

CHAPTAR 02 セッティング&機材の準備

CHAPTAR 03 オーディオのレコーディング

CHAPTAR 04 Cubase 5の基本的な編集操作

CHAPTAR 05 オーディオイベントの編集

CHAPTAR 06 MIDIのレコーディング

CHAPTAR 07 MIDIイベントの編集

CHAPTAR 08 ミックスダウンを行なう

CHAPTAR 09 Cubase 5をさらに使いこなす

CHAPTAR 10 便利なショートカットの使い方

CHAPTAR 11 Cubase 5付属プラグイン大紹介

CHAPTAR01から03まではとにかくレコーディングをしたい!という人用のHowTo、CHAPTAR04からCHAPTAR08までが多少細かい使い方、09が5で加わった新たな機能の説明、10と11がTIPS的なものです。

結論から言うと、既にCubaseを触ったことがある方にはあまり必要ないかと思います。

いや、役に立たないわけではありませんが、新規に習得できる部分はそれほど多くありませんでした。(私の主観)

まず、私にとってCHAPTAR01から03はまったくの不要。インストールHowToですからね。

役に立ったのは、

CHAPTAR 05 オーディオイベントの編集

CHAPTAR 08 ミックスダウンを行なう09

CHAPTAR 10 便利なショートカットの使い方

CHAPTAR 11 Cubase 5付属プラグイン大紹介

です。オーディオデータはあまり触らないので、今回オーディオデータに書き出して編集するに当たって参考にしました。

逆にMIDIデータ扱わない人はMIDI関連の内容が役に立つのでしょう。

ミックスダウンも5特有の機能があるのでその辺の補完。

しかし一番役に立ったのは10と11。ショートカット一覧とプラグイン一覧。

特にプラグイン一覧は眺めてるだけでも想像力をかきたてられました。

そういった意味では09も新機能紹介なのでカテゴリ的には似てるんですけど、ひっかかりませんでした・・・・・・

写真も多く、初めてCubase触る人にはベストな図書だと思いますが、逆に言うと今まで使ったことある人には不要かもしれません。だって、触るうちに分かる箇所多かった(=不要な箇所)ですもん。

で、値段。3800円なので不要な箇所多いということはそれだけ使わない箇所があるということで、そう考えるとちと高いかなぁ~と思う次第でした。

ただ、決して役に立たないわけではありません。マニュアル読むよりははるかに分かりやすいので、まずこっちから探す、という使い方は出来ます(し、やってます)。

総合評価:これからCubase5を始める人用。今まで使ってた人は必ずしも必要なわけではない。

2月に読んだDTM・音楽関連の本ですが雑誌。ちょっと読みたい特集がありました。

読んだ本:サウンドデザイナー2008年8月号と2008年4月号

¥800

実際にはバックナンバーと古本で入手。

- MIXとマスタリングレベルアップ読本(2008/8)

- コンプ120%早分かりマニュアル(20008/4)

この辺のミックスやマスタリングあたりに特化した本てあまりないんですよね。

ないわけではないですよ。ただ今回はちょっと変化球で雑誌の特集を読んでみた、と。

結論からいうとちょこっと失敗。

専門雑誌なので当然基本の部分はある程度はしょられており、どちらかというと応用関連の内容が多い。いやそれを期待して買ったんですけどね。

EQの使い方を実際のQのカーブを見ながら、コンプの各種設定を見ながらプロのエンジニアがどのような設定をしているのか確認できるのはいいんですが、もちろんそのまま使えるはずもなく、自分の環境にコンバートする必要がある。(まぁそれも分かってはいたが・・・)

なので、ふむふむなるほどそうなのか~と熟読・習得、というより必要なときにそういやあれはどうだっけ?と時々調べるような感覚。

要はそのままはつかえまへん。

ただ、雑誌なのでカラーで分かりやすくかつ内容の深堀りもされていて、あーこんな使い方も出来るのね、と新たな発見もいくつかありました。

また、ミックスやマスタリングってごく基本的な部分は今も昔も変わらないんじゃないかと思うんですよ。アナログからデジタルに変わったぐらいで。

そういった意味では雑誌のバックナンバーでもそれなりに知識習得できると感じました。

総合評価:イザというとき使います。

ちなみに知り合いはとにかく経験つむしかないよ、ここら辺の過程は実践あるのみ、と言ってました。

今テスト中のストリーミング配信用セットリスト変更しておきました。

まったり出来るものを中心にして、作業の邪魔にならなそうな感じに。